今回はデフリンピックについて書いていきたいと思います。2025年、東京でデフリンピックが開催されるということで、その名前を聞く機会が増えたと思います。

しかし、そもそもデフリンピックって何?名前の由来は?と疑問を持った方もいらっしゃると思います。

この記事では、デフリンピックの名前の由来と、その歴史について解説していきます。

※この記事にはPRが含まれています。

デフリンピックとは?

【日本初開催】「デフリンピック東京大会」きょう15日開幕https://t.co/N3OU2oMHht

— ライブドアニュース (@livedoornews) November 14, 2025

エントリー選手は過去最多の3081人。大秋主催の国際ろう者スポーツ委員会会長は手話で「ろう者にとって良い大会となると自信をもっている」と述べ、運営委員長は「たくさんの人に見てもらいたい」と話した。 pic.twitter.com/8YmMWfmmGL

まず、「デフリンピック(Deaflympics)」とは何かを押さえておきましょう。

デフリンピックは、聴覚障害(ろう者・難聴者)を持つアスリートのための国際スポーツ大会です。夏季大会・冬季大会があり、四年ごとに開催されます。

運営主体は、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD:International Committee of Sports for the Deaf)です。

デフリンピックは、聴覚障害を持つアスリートに特化しており、一方でパラリンピックとは異なる大会です(後述します)。

「デフリンピック」という名前の由来

「デフリンピック」の語は、英語の Deaf(ろう者)+Olympics(オリンピック)を組み合わせた造語です。

「Deaf-lympics」とすることで、ろう者のスポーツ大会であると同時に“オリンピック”相当の国際性と規模を持つ大会、という意味合いが込められています。

デフリンピックの名称変遷:歴史をひも解く

名称はこれまでに何度か変化してきました。その経緯を整理します。

1️⃣International Silent Games(国際サイレントゲームズ)

- 初回大会は 1924年・パリで開催。

- この名前は「音のない (silent)」という意味を持ち、聴覚を使わない(=聴覚障害者の)大会というコンセプトが反映されています。

2️⃣World Games for the Deaf(世界ろう者ゲーム)

- 1967年から2001年の期間、この名称が用いられていました。

- “World(世界)”という語を使うことで、より国際的で幅広い参加を表す意図だったと考えられます。

3️⃣Deaflympics(デフリンピック)

- 2001年に 国際オリンピック委員会 (IOC) の承認を受け、現在の「Deaflympics」が正式名称になりました。

- 名前の変更は、オリンピックと同等の存在感を持ちつつ、聴覚障害者のアイデンティティを明確に表すという意味があったようです。

なぜ名称が変わったのか? 背景を読み解く

デフリンピック、第1回はパリ 最も歴史ある障害者国際大会 – 日本経済新聞 https://t.co/KLEdKMrshR

— 世界経済新聞 (@Sekai_Keizai) November 14, 2025

名称変更の背景には、いくつかの意味と目的があります。

🔸アイデンティティ強化

「Silent(静寂/沈黙)」という語は、聴覚障害を“マイナス面”として捉えるような印象を与えかねない、という批判もありました。

そのため、「Deaf」=ろう者というアイデンティティを明確に出す方向への転換が進んだと考えられます。

🔸国際的な認知と統一

“World Games for the Deaf”という名前は広く使われてきましたが、2001年にはIOCが正式に「Deaflympics」という名前を承認しました。

これにより、国際大会としてのブランド力を高め、オリンピックと並ぶ価値をアピールする狙いがありました。

🔸運営組織の変化

運営組織も変化してきました。最初は CISS(Comité International des Sports Silencieux) という名前でしたが、後に CISS → ICSD(International Committee of Sports for the Deaf) に名称変更。

これは「サイレント (silent) スポーツ」から「ろう者スポーツ (sports for the deaf)」への考え方の変化を反映しています。

🔸法的・国際ルールとの整合性

実は “Deaflympics” の名称使用にはIOCとの調整が必要でした。

一時、組織名を “Deaflympics” にしようとしたものの、IOCから使用の制限があったため、組織名を ICSD / CISS に戻すなどの調整も行われています。

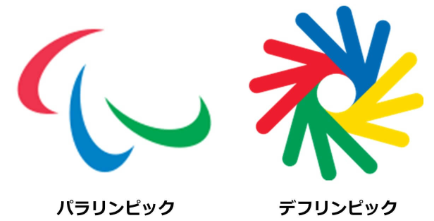

デフリンピックとパラリンピックの違い

よく混同されがちですが、デフリンピックとパラリンピックは別物です。その違いを整理します。

| 項目 | デフリンピック | パラリンピック |

|---|---|---|

| 対象 | 聴覚障害者(ろう者・難聴者) | 身体障害、視覚障害、知的障害などさまざまな障害 |

| 運営団体 | ICSD(国際ろう者スポーツ委員会) | IPC(国際パラリンピック委員会)など |

| 特徴 | 音を使わない競技進行(例:スタート時は光、笛の代わりにフラッグなど) | 各障害カテゴリーに応じた分類・ルールがある |

| 歴史 | 1924年から開始、非常に歴史が長い | パラリンピックは比較的新しい障害者スポーツ大会 |

最近のデフリンピック事情:話題とトレンド

- 2025年の東京開催

日本でのデフリンピック開催は注目されており、メディアでも話題になっています。 - 応援方法の工夫

声援が聞こえない聴覚障害の選手向けに、「サインエール(手話やジェスチャーでの応援)」など新しい応援スタイルが注目を集めています。 - 技術の活用

話した言葉を文字に変換する技術を会場で使う実験などもあり、ろうコミュニティの参加しやすさ・アクセシビリティを高める取り組みが進んでいます。

まとめ:デフリンピックの名前に込められた意味

「デフリンピック(Deaflympics)」という名前は、聴覚障害者のアイデンティティと国際スポーツ大会としての威厳の両方を兼ね備えたものです。

歴史をたどれば、「静寂 (silent)」「世界 (world)」「ろう者 (deaf)」といった異なる言葉が使われてきましたが、2001年にIOCの承認を得て現在の名称に統一されました。

これは、ろう者コミュニティのプライドや自己表現、そして国際的なスポーツムーブメントとしての地位を確立するための重要なステップです。

加えて、デフリンピックはパラリンピックとは異なる独立した大会であり、運営もルールも専用に設計されています。

これは、聴覚障害という特性を尊重した競技進行(音ではなく光や旗など)や応援方法など、ユニークな文化を育んできたからこそです。

そして今、技術や応援方法が進化し、よりアクセシビリティの高い大会としての魅力が増しています。

デフリンピックが持つ歴史と未来、その名前にこめられた深い意味を知ることは、スポーツや社会の多様性を理解するうえでも非常に意義深いことです。